L’abbaye de Mozac (ou Mozat) est l’un des grands monastères d’Auvergne, tant par son parcours historique que par les vestiges architecturaux et le mobilier qu’elle conserve encore, malgré les événements adverses qu’elle a subis. Son origine est très ancienne : la tradition en attribue la fondation à saint Calmin (Calminus), personnage du VIIᵉ siècle qui fut aussi l’initiateur d’autres maisons monastiques, telles que Saint-Chaffre (Haute-Loire) et Marsat (Puy-de-Dôme).

Les premières constructions élevées sur ce site remontent donc au VIIᵉ siècle. En 848, les reliques de saint Austremoine (IIIᵉ siècle) y furent transférées depuis le prieuré de Volvic (Puy-de-Dôme), où elles étaient parvenues en provenance de l’abbaye Saint-Austremoine d’Issoire, également dans le même département. À l’occasion de cette translation, Pépin II (roi d’Aquitaine entre 843 et 848) intervint activement et accompagna l’arrivée des reliques d’une importante donation. La possession des reliques et l’afflux de fidèles qui en résulta donnèrent un grand essor au monastère et permirent la construction d’une nouvelle grande église, dont certains éléments subsistent encore.

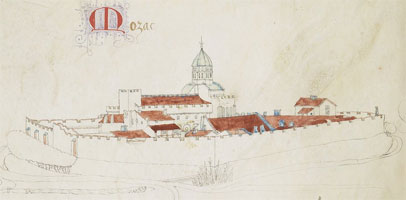

À la fin du XIᵉ siècle, la maison traversait une période de déclin, ce qui favorisa, en 1095, la donation de Mozac à l’abbaye de Cluny (Saône-et-Loire) par le comte d’Auvergne, avec l’accord de l’évêque de Clermont, malgré l’opposition d’une partie de la communauté. Dès lors, l’abbaye demeura rattachée au monastère bourguignon, bien que des épisodes de résistance se prolongèrent jusqu’au XIIIᵉ siècle. Durant la seconde moitié du XIVᵉ siècle, Mozac subit les effets de la guerre de Cent Ans, ce qui obligea à fortifier le monastère. À la fin du siècle, la régularité de la communauté s’était également dégradée et le nombre de moines avait diminué de moitié.

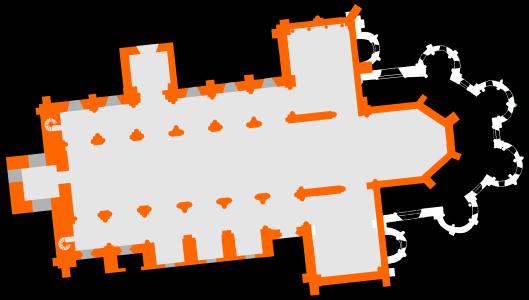

Au XVᵉ siècle, le site fut victime des tremblements de terre qui frappèrent la région ; les bâtiments du monastère furent gravement endommagés. Les travaux de reconstruction furent importants, mais, en raison du déclin que connaissait la maison, la rénovation ne concerna qu’une partie des structures ; on perdit cependant le chevet avec son déambulatoire, caractéristique du style roman auvergnat. Quant à la nef, elle perdit de la hauteur et les tribunes qui l’entouraient disparurent.

À partir de 1516, la maison passa sous le régime des abbés commendataires. En 1595, Mozac subit les conséquences des guerres de Religion ; les pertes furent relativement limitées et concernèrent surtout la démolition des structures défensives : tours, fossés et murailles. Néanmoins, le monastère entra en décadence et les conflits internes se multiplièrent. En 1664, il fut réformé par l’arrivée de la congrégation de Saint-Maur, qui demeura en place jusqu’à la Révolution, lorsque l’abbaye fut supprimée et la communauté, réduite à six moines, dispersée.

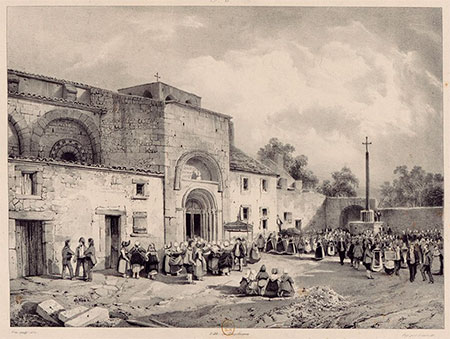

L’église est la partie la mieux conservée de l’ensemble monastique ; elle résulte des nombreuses interventions accumulées au fil des siècles. Les vestiges les plus anciens se trouvent dans la tour accolée à la façade occidentale de l’église primitive, avec des traces des Xᵉ et XIᵉ siècles. La crypte appartient également à cette époque. L’église fut agrandie au XIIᵉ siècle, donnant un édifice à trois nefs de six travées, avec un transept et un chevet ; ces constructions subirent d’importantes transformations, tout en conservant une physionomie médiévale.

La partie la plus remaniée est le chevet, désormais doté d’une abside centrale polygonale qui remplaça l’ancienne au XVᵉ siècle. À la même époque, le cloître et les bâtiments attenants furent également modifiés. L’église est réputée pour sa remarquable série de chapiteaux romans, qui se distinguent par la qualité de leur sculpture, différente des exemples similaires de la région. On conserve aussi plusieurs grands chapiteaux provenant des colonnes du déambulatoire disparu.

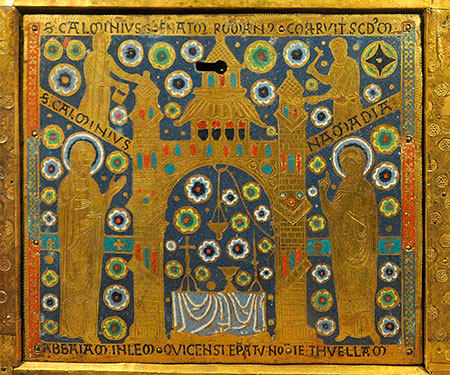

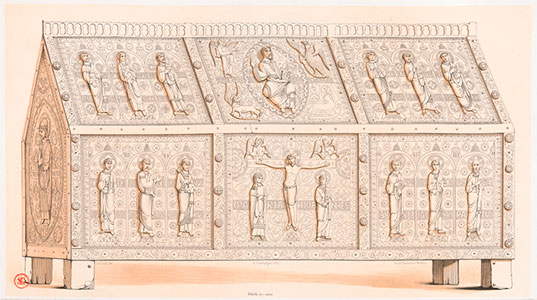

Châsse de Saint Calmin (12e siècle)

Illustration tirée de L'ancienne Auvergne et le Velay (1843)

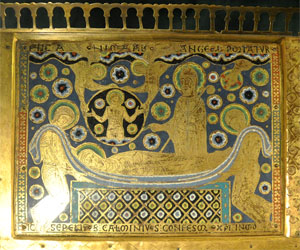

Il convient de souligner la splendide « Châsse de Saint Calmin », pièce de grande dimension d’orfèvrerie limousine. D’après une inscription qu’elle porte, elle fut commandée sous l’abbatiat de Pierre, vers 1172, et achevée à la fin du siècle. La typologie de l’émail diffère entre la face antérieure et la postérieure : sur la première, les figures principales sont en relief et dorées, réalisées en technique champlevé ; on y voit le Christ entre les Évangélistes, une Crucifixion et quatre compartiments de l’apostolat. La face postérieure présente des scènes relatives au saint titulaire, Calmin, à son épouse Namadie et à l’abbaye de Mozac elle-même. Le musée Thomas-Dobrée de Nantes conserve une croix processionnelle émaillée du XIIIᵉ siècle, également issue de Mozac.

Les Trois Maries au Sépulcre

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- CABRERO-RAVEL, Laurence (2003). Saint-Pierre de Mozac : L’abbatiale romane. Congrès archéologique de France. 158 ss. Basse-Auvergne, Grande Limagne. Société Française d’Archéologie

- CRAPLET, Bernard (1972). Auvergne romane. La nuit des temps, 2. Zodiaque

- CRAPLET, Bernard (2002). Abbatiale Saint-Pierre. Mozac. Moisenay: Gaud

- CRAPLET, Bernard (s/d). L'abbaye Saint-Pierre de Mozat. Lyon: Lescuyer

- GOMOT, Hippolyte (1872). Histoire de l’abbaye de Mozat. París: Aubry

- HÉNAULT, Denis (2012). L’abbatiale romane Saint-Pierre de Mozac et l’héritage de l’Antiquité. Un projet monumental au service des prétentions d’une communauté monastique. Cahiers de civilisation médiévale, 217

- HÉNAULT, Denis (2017). L’abbaye Saint-Pierre de Mozac. Presses Universitaires de Rennes

- LEVILLAIN, L. (1904). La translation des reliques de saint Austremoine à Mozac et le diplôme de Pépin II d'Aquitaine (863). Le Moyen âge, vol. 2-VIII

- MICHEL, Adolphe (1843). L'ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie IV. Atlas. Moulins

- PERONA, Matthieu (2017). La formation du territoire de Mozac. Des limites médiévales de la justice de l’abbaye à la commune de Mozac. Bulletin Historique et Scientifique de l’Auvergne, 118

- PERONA, Matthieu (2021). Châsse dite de saint Austremoine (église abbatiale Saint-Pierre de Mozac). HAL-04281172

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- TAYLOR, J.; i altres (1829). Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Auvergne. París: Firmin Didot