Abbaye Saint-Robert de La Chaise-Dieu

SS Vitalis & Agricolae / Casam Dei / Casa Dei

(La Chaise-Dieu, Haute-Loire)

Les origines de l’abbaye de La Chaise-Dieu sont étroitement liées à la figure de Robert de Turlande (v. 1000-1067) qui, en 1043, se retira avec quelques disciples sur le site où il fonderait bientôt ce grand monastère. En 1046, l'abbaye était déjà active et, en 1052, le roi Henri Ier de France confirma sa fondation en lui donnant l’église Saint-Vital et Saint-Agricole, première dédicace du lieu. La même année, une bulle papale plaça le monastère sous la protection du Saint-Siège.

La première église fut probablement consacrée en 1050 et, en 1067, lorsque Robert de Turlande y fut enterré, l’édifice était déjà bien avancé. La construction s’acheva en 1095, lorsque le pape Urbain II la consacra de nouveau après le concile de Clermont. Dès ses débuts, La Chaise-Dieu bénéficia de nombreuses donations et fonda rapidement des prieurés et des églises qui finirent par constituer la congrégation de Casa-Dei.

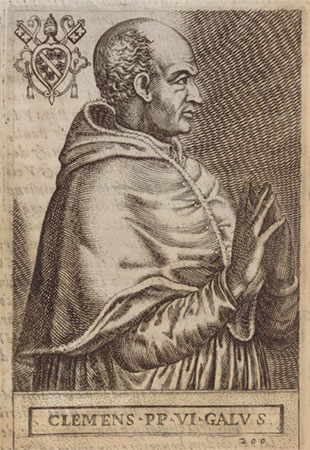

En peu d’années, La Chaise-Dieu devint un centre religieux de premier plan et un lieu de formation pour de nombreuses personnalités, dont Hugues de Grenoble (1053-1132). Parmi les moines de l’abbaye se distingua aussi Pierre Roger, élu pape en 1342 sous le nom de Clément VI et installé à Avignon. Ce pontife finança la reconstruction de l’abbaye et, à sa mort (1352), fut inhumé dans l’église monastique. Les travaux furent poursuivis par Grégoire XI (1371-1378).

Robert de Turlande

Robert de Turlande naquit vers l’an 1000 dans une famille noble et fut formé à la collégiale Saint-Julien de Brioude (Haute-Loire), où il entra en 1026. Après un séjour à Rome, il revint en Auvergne et choisit de se retirer dans la montagne, à l’endroit où il allait fonder l’abbaye de La Chaise-Dieu avec deux compagnons. Sa réputation de sainteté se répandit rapidement et, grâce à plusieurs récits miraculeux, le nombre de disciples augmenta, donnant naissance à la fondation du monastère. Robert mourut à La Chaise-Dieu en 1067 et fut canonisé en 1070.

L’ancien monastère roman fut presque entièrement reconstruit. Les travaux se poursuivirent sous l’abbé Jacques de Saint-Nectaire (1491-1518), dernier abbé régulier élu par la communauté. En 1516, l’abbaye passa au régime de commende et le premier abbé de ce periode fut Adrien Gouffier de Boisy (1518-1519). À cette époque commença le déclin de l’établissement, aggravé par les guerres de Religion : en 1562 il fut pillé par les huguenots et en 1574 il subit un incendie partiel.

En 1640, La Chaise-Dieu fut réformée et intégrée à la congrégation de Saint-Maur, qui en assura désormais la direction. En 1645 un nouvel incendie obligea à reconstruire une partie des bâtiments. La vie communautaire prit fin avec la Révolution : en 1790, le monastère fut supprimé, les biens confisqués et l’abbaye pillée.

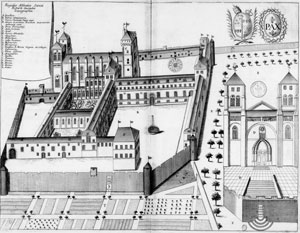

Malgré ces vicissitudes, La Chaise-Dieu conserve encore une part importante de ses bâtiments monastiques. L’église, de grandes dimensions, est une construction du XIVᵉ siècle à trois nefs, sans transept, avec une abside semi-circulaire flanquée de cinq chapelles rayonnantes et une tour datant de l’époque de Grégoire XI. Le cloître et certaines salles d’époque mauriste subsistent partiellement. Parmi les trésors artistiques se distinguent la série de tapisseries, les fresques de la Danse macabre, les stalles du chœur et le gisant du pape Clément VI.

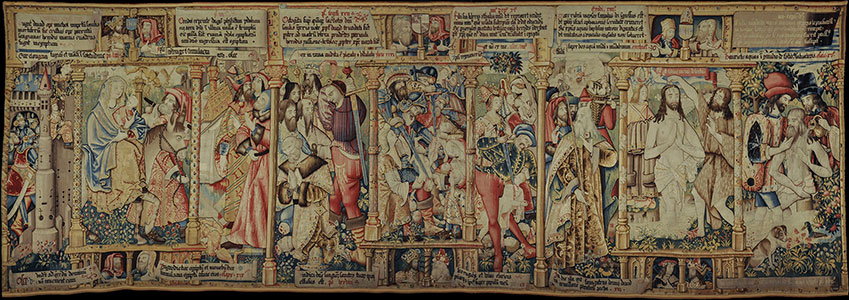

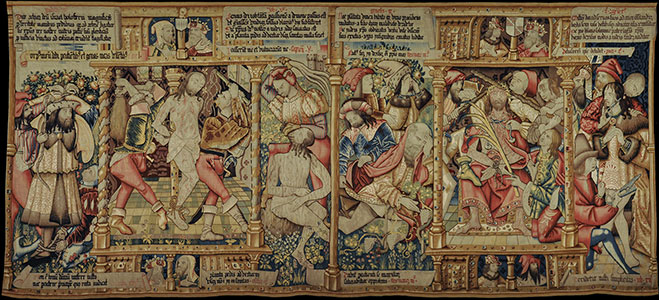

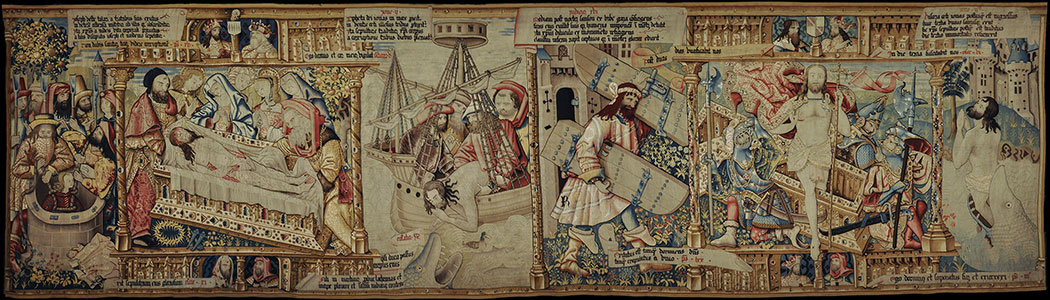

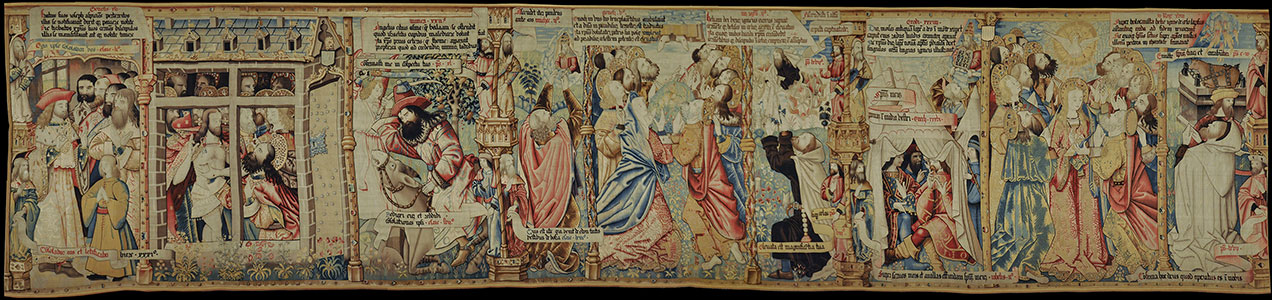

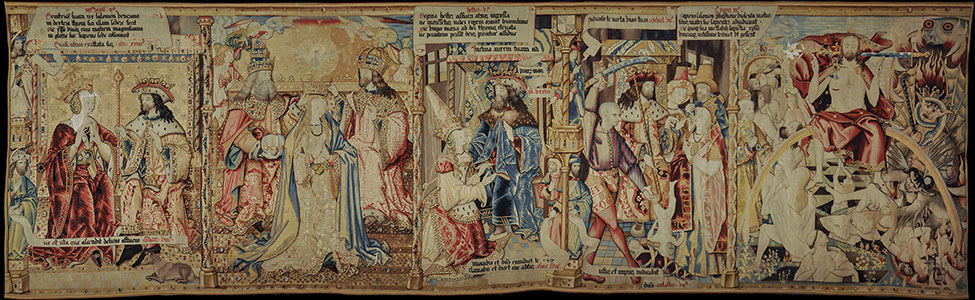

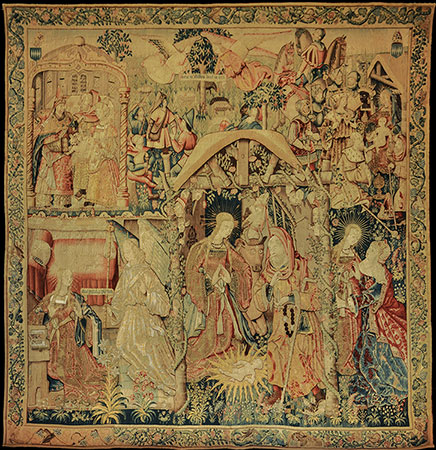

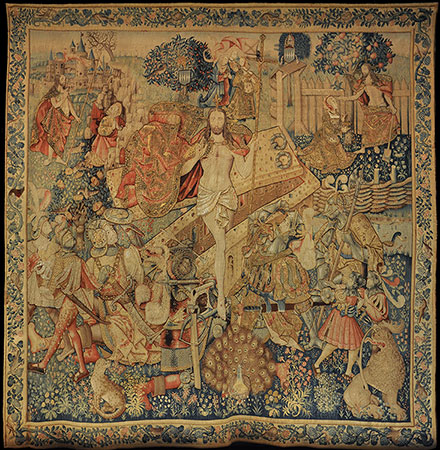

Un magnifique ensemble de tapisseries est conservé, actuellement composé de onze pièces de largeur variable mais de même hauteur. Elles représentent divers épisodes de la vie du Christ, accompagnés de scènes latérales formant comme un triptyque. Chaque scène principale est complétée par des représentations de l’Ancien Testament qui l’annoncent, ainsi que par des inscriptions explicatives et des médaillons de prophètes.

L’ensemble fut réalisé sous l’abbatiat de Jacques de Saint-Nectaire et fut accroché en 1518. À l’origine, il comptait sept pièces supplémentaires, aujourd’hui perdues. Les tapisseries survécurent néanmoins au pillage de 1562 et à la Révolution. Elles sont complétées par trois autres pièces : la Crucifixion (liée à la série mais de dimensions différentes), la Nativité et la Résurrection. Jusqu’en 2013 elles se trouvaient dans le chœur de l’église, mais après restauration elles sont exposées dans une salle du XVIIIᵉ siècle de l’abbaye, dans de meilleures conditions.

A) Le péché originel - Tentations du Christ - Ésaü vend son droit d’aînesse pour un plat de lentilles

B) Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta - Résurrection de Lazare - Élisée ressuscite un enfant

C) David porte à Jérusalem la tête de Goliath - Entrée à Jérusalem - Élisée accueilli par les prophètes de Jéricho

Il s’agit d’une fresque murale située dans une des nefs latérales de l’église abbatiale. L’œuvre, inachevée, est datée entre 1460 et 1470. Sur un fond rougeâtre, divers personnages apparaissent accompagnés de figures squelettiques symbolisant la mort.

La congrégation casadéenne

Le monastère de Casa-Dei connut un vaste développement, avec de nombreux prieurés et abbayes sous sa dépendance, devenant le centre d’une congrégation bénédictine. Parmi les abbayes qui en dépendaient figuraient Saint-Michel de Gaillac (Tarn), Saint-Nicaise de Reims (Marne), Frassinoro (Émilie-Romagne), Borzone (Ligurie) et San Juan de Burgos, fondée par saint Adelelme († 1097), considéré comme le troisième abbé de La Chaise-Dieu. La congrégation comprenait aussi la maison féminine voisine de Saint-André de Lavaudieu (Haute-Loire). Elle dirigeait plus de deux cents prieurés, en majorité en France, comme l’ancienne abbaye de Chanteuges (Haute-Loire) ou Saint-Nectaire (Puy-de-Dôme).

Monasticon Gallicanum

Bibliothèque nationale de France

- BAUDRILLART, Alfred (1953). Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 12. París: Letouzey et Ané

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BOUDET, Marcellin (1906). Saint Robert de Turlande. Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne

- BRANCHE, Dominique (1842). L'Auvergne au moyen âge. Monastères. Vol. 1. Clermont-F.: Thibaud-L.

- BURGER, Pierre (1975). Les tapisseries de l'abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu. Brioude: Watel

- CALLIES, Marie-Bernard (1991). La Chaise-Dieu. Abbaye Saint-Robert. Tapisseries et Danse Macabre. St-Ouen: La Goélette

- ERLANDE-BRANDENBURG, Alain (1995). La Chaise-Dieu. Rennes: Ouest-France

- EXCOFFON, Sylvain (2019). L’ordre de la Chaise-Dieu et ses établissements (fin XIVe – début XVe siècle). La Chaise-Dieu, communauté monastique et congrégation (XIe siècle-fin de l'Ancien Régime). Presses Universitaires de Limoges

- FAUCON, Maurice (1904). Notice sur la construction de l'église de La Chaise-Dieu. París: Picard

- GARDON, François. Histoire de l'abbaye de la Chaize-Dieu. Le Puy: Société Scientifique, 1912

- GAUSSIN, Pierre-Roger (1967). Huit siècles d’histoire : L’abbaye de la Chaisse-Dieu, 1043-1790. Almanach de Brioude

- GAUSSIN, Pierre-Roger (1984). La Chaise-Dieu en Languedoc aux XIIIe et XIVe siècles. Les Moines noirs. Cahiers de Fanjeaux, 19. Toulouse: Privat

- GUÉRIN, Paul (1888). Les Petits Bollandistes. Vies des saints. Vol. 2/5. París: Bloud et Barral

- JUBINAL, Achille (1841). Explication de la danse des morts de la Chaise-Dieu. París: Challamel

- MARTINEZ, Damien; i altres (2019). L’ecclesia vetus de La Chaise-Dieu. Données textuelles et archéologiques. La Chaise-Dieu, communauté monastique et congrégation (XIe siècle-fin de l'Ancien Régime). Presses Universitaires de Limoges

- NODIER, Charles (1833). Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Auvergne. París: Didot

- PAUL, Georges (1929). L'abbaye bénédictine de la Chaise-Dieu. París: Champion

- PEIGNÉ-DELACOURT, Achille (1877). Monasticon Gallicanum. Paris: G. Chamerot

- PELLICCIA, Guerrino; dir. i altres (1978). Dizionario degli istituti di perfezione. Vol. 5. Roma: Ed. Paoline

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- SALET, Francis (1964). Le tombeau de Clément VI à La Chaise-Dieu. Bulletin Monumental, vol. 122