Abbaye Sainte-Marie-aux-Dames de Saintes

Saint-Pallais / S Maria Santonen / S Maria Sanctonas

(Saintes, Charente-Maritime)

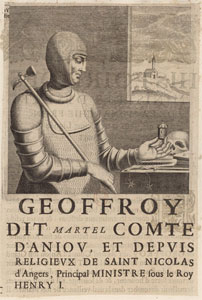

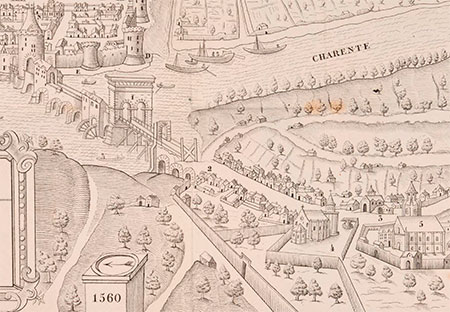

L’abbaye féminine de Sainte-Marie-aux-Dames fut fondée en 1047 à l’initiative des comtes d’Anjou, Geoffroy II Martel (v. 1006–1060) et son épouse Agnès de Bourgogne († 1068), qui avaient déjà participé auparavant à la fondation de l’abbaye de la Trinité de Vendôme (Loir-et-Cher). Le monastère bénédictin s’établit à l’extérieur de la ville de Saintes, sur l’autre rive de la Charente, dans un lieu habité depuis l’Antiquité et relié à la cité par une voie d’origine romaine et un pont.

La fondation se situait près du lieu de sépulture de saint Pallais, évêque de Saintes, où un premier monastère (Saint-Pallais) avait été fondé à la fin du VIᵉ siècle. Détruit lors des invasions normandes, il était ensuite passé entre des mains laïques. On y mentionne également l’existence d’une église appelée Sancta Maria Rotunda. Lors de la création du nouveau monastère bénédictin, celui-ci fut doté de nombreux biens et droits, notamment la faculté de battre monnaie, ainsi que plusieurs églises, dont celle de l’ancien monastère de Saint-Pallais avec ses terres attenantes.

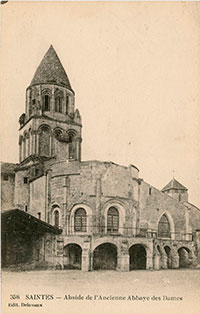

Une grande église romane fut construite et consacrée en 1047. Elle est toujours conservée, bien que modifiée ultérieurement. La première abbesse de la communauté fut Constance (1047 – v. 1066). Probablement en 1049, une bulle du pape Léon IX confirma la fondation, et au cours du XIIᵉ siècle, d’autres papes émirent également des documents concernant l’abbaye. De même, les ducs d’Aquitaine, les comtes de Poitou et plusieurs rois accordèrent des chartes de protection et de privilèges, faisant de l’abbaye un centre de pouvoir influent.

En 1242, après la bataille de Taillebourg, la ville de Saintes se retrouva en zone frontalière avec les territoires sous domination anglaise. Plus tard, en 1327, l’abbaye fut affectée par la guerre de Cent Ans, bien que les conséquences aient été relativement modérées par rapport à d’autres lieux de la région. À la même époque, un épisode de peste toucha également la communauté. Après ces événements, l’abbaye fut restaurée. Au XVIᵉ siècle, les guerres de Religion causèrent de nouveaux dommages, notamment en 1568.

Ce que les guerres n’avaient pas détruit fut provoqué par deux incendies au XVIIᵉ siècle, en 1608 et 1648, obligeant à reconstruire une grande partie des bâtiments conventuels. Après une période de déclin, la vie monastique prit fin en 1792 à cause de la Révolution. Une fois abandonné par les religieuses, le site fut en partie détruit, puis utilisé comme prison et caserne. Au cours du XXᵉ siècle, l’ensemble fut progressivement restauré ; l’église retrouva sa fonction cultuelle en 1942 et, aujourd’hui, le monastère accueille des activités culturelles autour de la musique.

Parmi les structures conservées, l’église médiévale se distingue, avec des éléments datant de la construction initiale du XIᵉ siècle, bien que remaniés entre les XIIᵉ et XVᵉ siècles. Il s’agit d’une église à nef unique, avec transept et abside en hémicycle, couverte de deux coupoles. La façade, construite dans le second quart du XIIᵉ siècle, se distingue par sa richesse sculpturale, malgré les mutilations infligées par les huguenots et les restaurations du XXᵉ siècle. La décoration s’organise en deux niveaux, chacun comportant trois arcs, avec une mise en valeur du portail central au niveau inférieur.

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- BOUDET, Joeph-Marie (1884). Histoire de l'abbaye de Notre-Dame hors les murs de la ville de Saintes (1047-1791). Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, vol. XII

- BRIAND, Joseph (1843). Histoire de l'église santone et aunisienne, depuis son origine jusqu'à nos jours, vol. 1. La Rochelle: Boutet

- CROZET, René (1956). L’abbaye-aux-Dames de Saintes. Congrès archéologique de France, 114 ss. Société française d'archéologie

- EYGUN, François (1979). Saintogne romane. La nuit des temps, 33. Zodiaque

- GENSBEITEL, Christian; coord. (2009). L’Abbaye aux Dames de Saintes. París: Le Croit vif

- GENSBEITEL, Christian (2020). Saintes, l’Abbaye-aux-Dames. Charente-Maritime. Monastères en Santonge. Congrès Archéologique de France, 177e session. París: Société Française d’Archéologie

- GRASILIER, Pierre; ed. (1871). Cartulaires inédits de la Saintonge, vol. 2. L’abbaye royale de Notre-Dame de Saintes. Niort: Clouzot

- RHEIN, André (1913). Saintes. Congrès archéologique de France, 79 ss. Société Française d’Archéologie

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- SAMSON, Jules (2001). Abbaye aux Dames. IX siècles d’histoire. Saintes: Abbaye aux Dames

- TISSOT, Allan (2012). Une abbaye de renom à l’époque moderne : l’Abbaye aux Dames de Saintes (fin du XVe siècle - début XIXe siècle). Tesi. Université Michel de Montaigne - Bordeaux III

- TONNELLIER, Chanoine (1970). L'architecte Béranger d'après son épitaphe à l'abbaye des Dames de Saintes. Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, vol. X. Poitiers

- TREFFORT, Cécile (2023). La mémoire des morts dans une abbaye féminine au Moyen Âge, le cas de l’Abbaye-aux-Dames de Saintes. Espaces monastiques au féminin. Marion Charlet