Abbaye de Saint-Savin

Saint-Savin-sur-Gartempe / S Sabinus / S Savini Pictaviensis

(Saint-Savin, Vienne)

Selon la tradition, les frères Savin et Cyprien vécurent au Ve siècle sur le territoire de la Gartempe, où s’élève aujourd’hui l’abbaye de Saint-Savin. On considère qu’ils étaient originaires d’Amphipolis (Grèce) ou bien de la Gaule elle-même. Tous deux moururent martyrs et furent enterrés à l’emplacement où l’abbaye allait être construite. Plus tard, le corps de saint Cyprien aurait été transféré à Poitiers, où il était vénéré au monastère Saint-Cyprien de Poitiers, qui porte son nom.

Au-delà de ce récit, les détails de la fondation du monastère restent inconnus en raison de la perte de ses archives. La tradition rapporte qu’à l’époque de Charlemagne (768-814) et pendant la première moitié du IXe siècle, on encouragea la création d’un monastère placé sous le patronage des saints Savin et Cyprien, où leurs reliques furent déposées pour la vénération des fidèles. La fondation aurait été achevée par son fils, Louis le Pieux, qui fit intervenir Benoît d’Aniane (v. 750-821), réformateur du monachisme et promoteur de la règle de saint Benoît, à qui l’on attribue la nomination du premier abbé, Eudes (823-853).

À la fin de ce même siècle, la région subit l’instabilité provoquée par les raids normands et, en 860, les reliques furent transférées temporairement à Bourges pour leur protection, tandis que le monastère était pillé et détruit. Une fois la paix revenue, la communauté connut une période de prospérité et fonda même d’autres abbayes, comme celle de Saint-Cyprien de Poitiers, où fut transféré le corps de saint Cyprien. En 1010, la comtesse Adalmode, première épouse de Guillaume V le Grand d’Aquitaine (†1030), finança les travaux pour achever la nouvelle église monastique, un chantier qui se prolongea une grande partie du XIe siècle et donna naissance à l’édifice actuel.

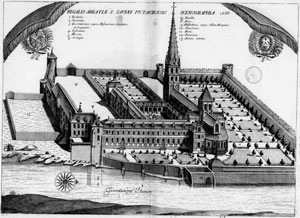

Le monastère souffrit gravement pendant la guerre de Cent Ans et encore davantage lors des guerres de Religion (1568), qui provoquèrent d’importantes destructions, dont celle des archives. Le déclin matériel et financier se prolongea jusqu’à l’entrée de la communauté dans la congrégation de Saint-Maur (1641), ce qui permit la restauration de l’église et la reconstruction de divers bâtiments conventuels. La vie monastique prit fin définitivement avec la Révolution, à la suite de laquelle l’église devint paroissiale. Avec le temps, les peintures murales ornant la voûte furent redécouvertes et, à partir de 1836, commencèrent des travaux de conservation.

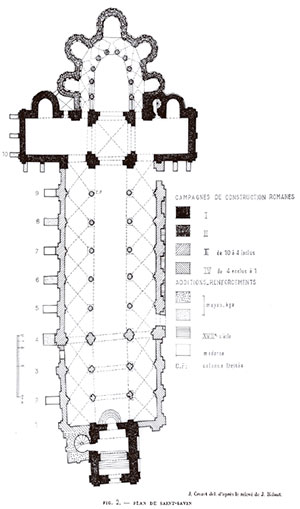

L’église, romane du XIe siècle, est de grandes dimensions : trois nefs de neuf travées, un transept avec une absidiole dans chaque bras, et une abside centrale abritant le chœur et un déambulatoire à cinq chapelles rayonnantes. La façade ouest est précédée d’un porche et d’un haut clocher couronné à l’époque gothique. L’édifice est particulièrement renommé pour son importante et remarquable décoration murale, datée des XIe et XIIe siècles, qui a survécu malgré les épisodes de destruction et d’abandon.

Peintures murales sur le côté nord de la voûte de l'église

Peintures murales sur le côté sud de la voûte de l'église

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- COEUR MEURTRY, Atelier (1976). Saint-Savin. La carte du Ciel, 2. Zodiaque

- CROZET, René i Jacques (1969). Remarques sur la structure architecturale de Saint-Savin. Bulletin Monumental, núm. 127

- GUÉRIN, Paul (1888). Les Petits Bollandistes. Vies des saints. Vol. 8. París: Bloud et Barral

- LABANDE-MAILFERT, Yvonne (1957). Poitou roman. La nuit des temps, 5. Zodiaque

- LABANDE-MAILFERT, Yvonne (1971). Nouvelles données sur l'abbatiale de Saint-Savin. Fresques - Architecture. Cahiers de civilisation médiévale. Núm. 53

- LEBRUN, Abbé (1888). L’abbaye et l’église de S.-Savin. Poitiers: Oudin

- PEIGNÉ-DELACOURT, Achille (1877). Monasticon Gallicanum. Paris: G. Chamerot

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia