Abbaye Saint-Chaffre du Monastier

Monastère de Calminiacum / Calmeliacense / S Theofredus

(Monastier-sur-Gazeille, Haute-Loire)

Malgré les différentes traditions et les diverses dates relatives à la fondation du monastère de Saint-Chaffre, son ancienneté ne fait aucun doute. Selon d’anciennes narrations, il aurait été fondé par le noble Calmin, qui vers 630 aurait favorisé la construction d’un monastère destiné à rassembler les moines vivant dispersés dans la région. Ce personnage et son épouse, Namadie, sont également considérés comme les fondateurs de l’abbaye de Mozac (Puy-de-Dôme).

Le premier abbé fut Eudes, formé au monastère de Lérins (Alpes-Maritimes). Il fut remplacé par son neveu Théofrède (ou Chaffre, †732), qui dirigea le monastère jusqu’à sa mort en martyr lors d’une incursion sarrasine. Sa mort lui valut d’être vénéré comme saint ; on conserve un buste-reliquaire du XIe siècle. Ensuite, le monastère disparaît des sources jusqu’aux alentours de 812, lorsqu’il fut restauré par Bérenger de Toulouse (790-835). En 817, Louis le Pieux rétablit l’abbaye, lui imposa la règle bénédictine selon la réforme de Benoît d’Aniane et confirma ses possessions.

Au milieu du Xe siècle, le monastère fut de nouveau réformé avec l’arrivée de moines de Saint-Géraud d’Aurillac (Cantal), et dès lors il fut placé sous le vocable de Saint-Chaffre. À cette époque, il se rapprocha du courant clunisien : entre 1036 et 1042, Guillaume de Solignac, neveu de saint Odilon de Cluny (v. 961-1049), y exerça la charge abbatiale. S’ensuivit une longue période de prospérité, durant laquelle l’abbaye devint la tête d’une congrégation avec une trentaine de prieurés, tels que ceux de Chamalières (Haute-Loire)v, Sainte-Énimie (Lozère), , Saint-Laurent de Grenoble (Isère), et même d’autres situés en Piémont. En 1179, le pape Alexandre III, par une bulle, confirma la possession de deux cent trente-cinq églises et chapelles.

L’abbaye souffrit des ravages de la guerre de Cent Ans : en 1361, elle fut occupée par des mercenaires et fortifiée, et c’est à cette époque que fut bâtie la résidence abbatiale, encore conservée. En 1494, elle passa sous le régime des abbés commendataires. Dans la seconde moitié du XVIe siècle, elle subit les guerres de Religion et, en 1667, fut intégrée formellement à l’ordre de Cluny. Malgré ces difficultés, les travaux de construction se poursuivirent et, au XVIIIe siècle encore, de nouveaux bâtiments conventuels furent édifiés. Finalement, en 1776, le monastère fut supprimé.

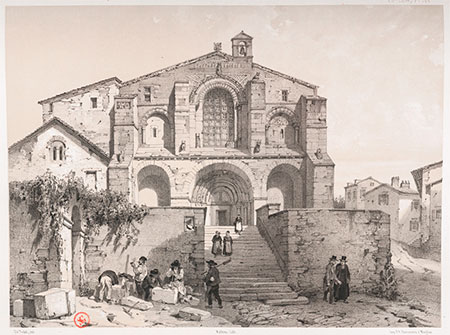

Du complexe ancien se distingue la remarquable église abbatiale romane de Saint-Théofrède, modifiée au fil du temps. Elle conserve ses trois nefs et son transept primitifs, mais le chevet fut reconstruit dans la seconde moitié du XVe siècle, sous l’abbatiat de Vital Erailh. Le chœur est entouré d’un déambulatoire avec chapelles rayonnantes. L’église conserve également une précieuse série de chapiteaux, tant sur la façade occidentale qu’à l’intérieur. Il convient aussi de mentionner le palais abbatial du XIVe siècle, avec des transformations ultérieures, ainsi que les bâtiments conventuels du XVIIIe siècle.

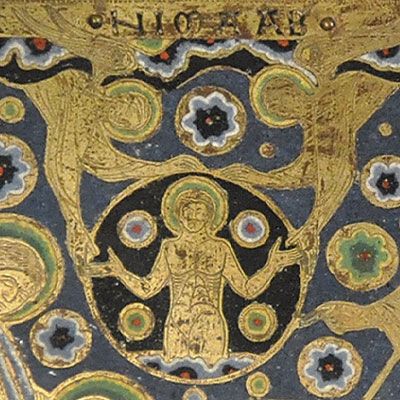

Reliquaire de Saint Théophrède, ou Chaffre

Photo publié dans Le Monastier-sur-Gazeille (1975)

Détail de l'enterrement de saint Calmin

(Abbaye de Mozac)

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BEIGBEDER, Olivier (1962). Forez-Velay roman. La nuit des temps, 15. Zodiaque

- CÉNAT DE L'HERM, Théodore de (1855). Histoire du monastère, de la ville et des châteaux du Monastier. Le Puy: Guillaume

- CHEVALIER, Ulysse. Cartulaire de l’abbaye de St-Chaffre du Monastier. París: Picard, 1884

- COLLIN, Jean (1672). Histoire de la vie des saints principaux du diocèse de Limoges. Llemotges: Barbou

- FAYARD, Chanoine (1975). Le Monastier-sur-Gazeille. Colmar

- FRAMOND, Martin de; dir. (1998). Les bénédictins de Sanint-Chaffre du Monastier. Le Monastier-sur-Gazeille

- GAUSSIN, Pierre-Roger (1967). L’influence du Monastier-Saint-Chaffre au moyen-âge. Cahiers de la Haute-Loire. Le Puy

- GUÉRIN, Paul (1888). Les Petits Bollandistes. Vies des saints. Vol. 10. París: Bloud et Barral

- MICHEL, Adolphe (1843). L'ancienne Auvergne et le Velay. Histoire, archéologie, moeurs, topographie IV. Atlas. Moulins

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia