Grâce à une donation du duc Guillaume d’Aquitaine (v. 969–1030) en l’an 1010, le site de Celles passa sous la dépendance de l’abbaye de Saint-Maixent (Deux-Sèvres), située plus au nord. On considère qu’à cette époque, alors qu’il relevait encore de Saint-Maixent, un prieuré s’y était déjà implanté, probablement dans la première moitié du XIe siècle, mais son développement fut limité par sa subordination à cette puissante abbaye.

À la fin du même siècle, le lieu fut occupé par des chanoines réguliers de Saint-Augustin venus de l’abbaye de Saint-Pierre de Lesterps (Charente). Celles devint rapidement un centre de dévotion, grâce au culte rendu à une image miraculeuse de la Vierge. Vers 1137–1140, le prieuré fut érigé en abbaye, qui connut alors une période de prospérité, due à la renommée de l’image et à sa position privilégiée sur l’un des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Elle accueillit également des personnages illustres, parmi lesquels plusieurs rois. Au milieu du XIIe siècle, l’évêque de Poitiers, Gilbert de La Porrée, détacha définitivement cette abbaye de Lesterps.

Cette période de croissance fut interrompue par les ravages de la guerre de Cent Ans. Dans la seconde moitié du XVe siècle, des travaux de reconstruction sont attestés dans l’église et le cloître. En 1568, lors des guerres de Religion, la ville de Celles fut occupée par les calvinistes, et l’abbaye subit d’importantes destructions. C’est également à cette époque que commencèrent les nominations d’abbés commendataires. En 1651, la communauté fut intégrée à la congrégation de Sainte-Geneviève, qui lança la reconstruction de l’église — en ruine depuis près d’un siècle — et des autres bâtiments conventuels. L’abbaye de Celles resta active jusqu’en 1791, lorsqu’elle fut abandonnée par les chanoines à la suite de la Révolution.

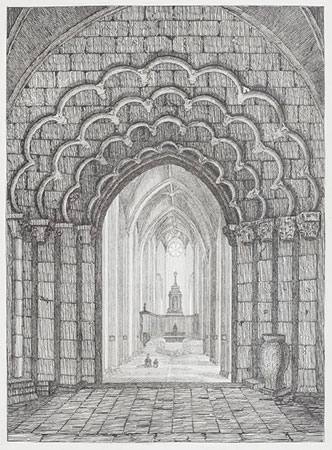

Le culte fut rétabli en 1801, l’église devenant alors paroissiale, tandis que l’ancien monastère passait entre des mains privées, jusqu’en 1971, date à laquelle il devint propriété publique. L’église actuelle, reconstruite au XVIIe siècle après les destructions des guerres de Religion, est un édifice à trois nefs, avec transept et chapelles latérales. Malgré son époque, elle présente une structure typiquement gothique. De l’époque médiévale subsiste le clocher, situé au-dessus du porche d’entrée, doté d’un portail roman polylobé. À l’est s’élève un vaste bâtiment qui abritait les dépendances conventuelles du XVIIe siècle.

- ARNAULD, Charles (1843). Deux-Sèvres. Première série : monumens religieux, militaires et civils du Poitou. Niort: Robin

- BAUDRILLART, Alfred (1953). Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques. Vol. 12. París: Letouzey et Ané

- BEAUNIER, Dom (1910). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 3: Auch, Bordeaux. Abbaye de Ligugé

- BOUVART, Patrick (2011). Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres). Abbaye de Celles-sur-Belle. Archéologie médiévale. Núm., 41

- CAUDE, Élisabeth (2004). Une reconstruction gothique au coeur de l’àge classique. L’abbatiale de Celles-dur-Belle. Congrès archéologique de France, 159e session, 2001, Deux-Sèvres. Société française d’archéologie

- JEANNEAU, François (2004). Les bâtiments abbatiaux de Celles-sur-Belle. Congrès archéologique de France, 159e session, 2001, Deux-Sèvres. Société française d’archéologiev

- LARGEAULT, Alfred (1900). Notre-Dame de Celles (Deux-Sèvres) son abbaye, son pèlerinage. Parthenay: Cante

- LÉVRIER, Gabriel (1865). Historique de l'abbaye de Celles. Niort: Th. Mercier

- RICHARD, Alfred (1886). Chartes et documents pour servir a l’histoire de l’abbaye de Saint-Maixent. Archives Historiques du Poitou. Vol. XVI-XVIII. Poitiers

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia