Abbaye Saint-Léger de Meymac

Saint-André et Saint-Léger / Notre-Dame de Meymac / Meimacum / Maismacense

(Meymac, Corrèze)

L’abbaye de Saint-Léger de Meymac fut fondée en 1085 par le vicomte Archambaud III de Comborn († v. 1086), avec la collaboration de l’évêque de Limoges, Guy de Laron. On pense que cette fondation fut entreprise comme un acte de réparation pour les dommages que le vicomte avait auparavant causés à l’abbaye de Saint-Martin de Tulle (Corrèze).

À l’origine, le monastère utilisa une église préexistante dédiée à Notre-Dame. Cependant, vers le milieu du XIIe siècle, ce premier édifice fut reconstruit. Le monastère fut placé sous la dépendance de l’abbaye de Saint-Pierre d’Uzerche (Corrèze), qui avait le pouvoir de nommer les prieurs de Meymac. Cette dépendance dura jusqu’en 1147, bien que l’abbaye d’Uzerche eut conservé certains droits jusqu’en 1175, date à laquelle Meymac acquit son entière indépendance. Le monastère fut dédié à Saint Léger (Léodegard d’Autun, † v. 678), dont certaines reliques, apportées de l’abbaye de Saint-Maixent (Deux-Sèvres), y étaient vénérées.

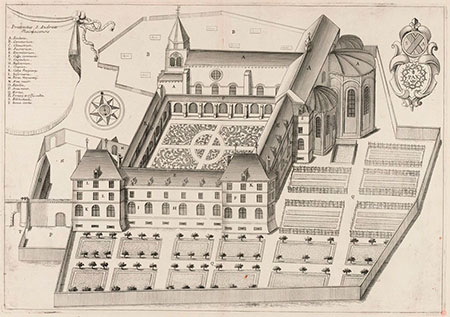

Ayant bénéficié du soutien des vicomtes de Comborn, l’abbaye passa ensuite sous la protection des Ventadour, une branche de cette même lignée, à laquelle appartinrent certains abbés. Aux XIVe et XVe siècles, le monastère connut plusieurs troubles, probablement liés aux conséquences de la guerre de Cent Ans (1379), ainsi qu’aux travaux de réparation menés dans les différentes parties du complexe monastique. En 1669, l’abbaye fut intégrée à la congrégation de Saint-Maur, marquant le début d’une nouvelle phase de reconstruction. Elle fut supprimée pendant la Révolution française, après quoi le site servit temporairement de caserne.

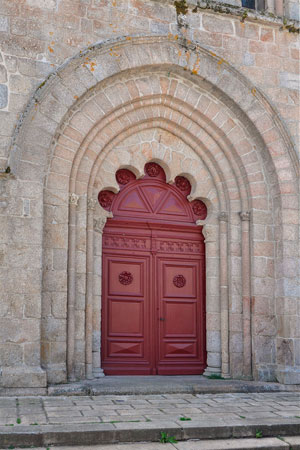

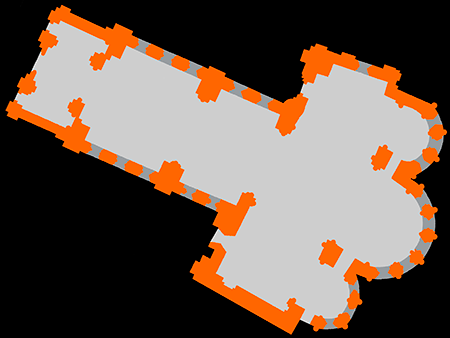

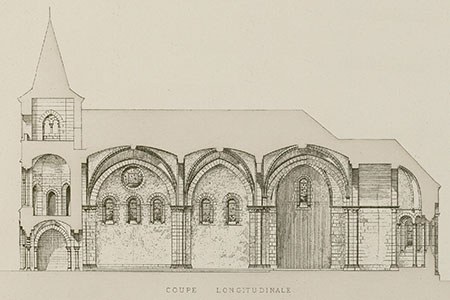

Aujourd’hui, l’église abbatiale, devenue église paroissiale, est conservée, ainsi que plusieurs bâtiments datant de l’époque mauriste et d’autres éléments reconstruits par la suite. L’église se distingue par l’irrégularité et les changements d’orientation de son plan. La partie la plus ancienne est le porche d’entrée (XIe siècle), structurellement indépendant du corps de l’église, lequel fut reconstruit au XIIe siècle puis modifié. On y conserve un remarquable ensemble de chapiteaux ainsi qu’une image romane notable d’une Vierge noire.

Monasticon Gallicanum

Bibliothèque nationale de France

- ANDRAULT-SCHMITT, Claude (2007). Meymac, abbatiale Saint-Léger. Congrès archéologique de France, 163e session, 2005, Corrèze. Société française d’archéologie

- BAUDOT, Anatole de; i altres (1898-1903). Archives de la Commission des monuments historiques. Vol. IV. París: Laurens

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- DU TEMS, Hugues (1775). Le clergé de France, vol. III. París: Brunet

- FAGE, René (1924). L'église de Meymac et les singularités de son plan. Bulletin Monumental, vol. 83

- MAURY, Jean (1960). Limousin roman. La Nuit des temps, 11. Zodiaque

- PEIGNÉ-DELACOURT, Achille (1877). Monasticon Gallicanum. Paris: G. Chamerot

- POULBRIÈRE, Jean-Baptiste (1880). Les églises de Saint-Angel et de Meymac : histoire et description. Tulle: Crauffon

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

- TREICH-LAPLÈNE, Joseph (1886-87). Meymac et son abbaye (notes historiques). Bulletin de la Société scientifique historique et archéologique de la Corrèze, vols. 8-9