Beaurepaire / Franciscains de Clarmont / Cordeliers-Vieux

(Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme)

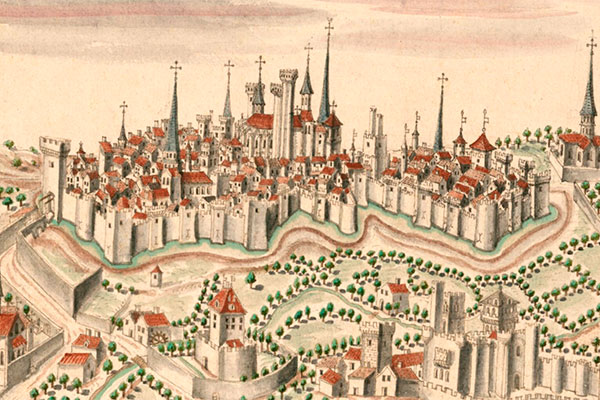

Un couvent de franciscains aurait été fondé en 1224 à Montferrand, à une époque très précoce de l’histoire de l’ordre. Avant 1241, les frères mineurs s’étaient établis à Clermont, d’abord à Beaurepaire, où une chapelle subsiste encore. En 1263, la communauté s’installa dans un autre lieu, à l’intérieur des murs de la ville, grâce à l’intervention de Bernard III de la Tour († 1286), qui donna aux franciscains un ancien château en ruine où fut construit le nouveau couvent.

À la suite de ce transfert, le site de Beaurepaire passa entre les mains du chapitre de la cathédrale de Clermont. L’église du nouveau couvent fut consacrée en 1284 par Guy de la Tour, évêque de Clermont. La maison resta étroitement liée aux seigneurs de la Tour, dont plusieurs furent inhumés dans son église. En 1515, le couvent fut réformé et adopta la règle observante, malgré l’opposition de la première communauté conventuelle. À la Révolution, en 1791, le lieu devint propriété publique et l’église fut transformée en archives départementales. C’est le seul bâtiment conservé de l’ancien couvent franciscain.

- AUDIGIER (1888). L’église et le couvent des Cordeliers de Clermont. Revue d'Auvergne, vol. 5. Clermont-Ferrand

- BOURGUIGNON, Claire (2020). Les espaces conventuels des ordres mendiants dans les « petites villes » du diocèse de Clermont (XIIIe-XVe siècles). Siècles, núm. 48

- LEMAÎTRE, Henry (1927). Géographie historique des établissements de l'ordre de Saint François en Bourgogne du XIII au XIX siècle. Revue d’histoire franciscaine. Vol. IV. París: Vrin

- RANQUET, H. du (1911). Chapelle de Beaurepaire ou des Cordeliers-Vieux. Chapelle des Cordeliers ou Salle des Archives. Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne. Clermont-Ferrand

- TARDIEU, Ambroise (1870). Histoire de la ville de Clermont-Ferrand. Moulins: Desrosiers

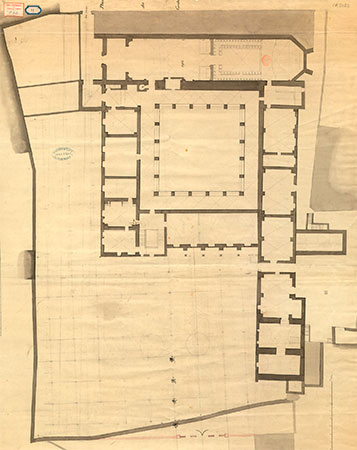

Le couvent des Carmes fut fondé à Clermont en 1288 grâce au soutien de Guillaume de Brioude et de Bernard de Riom. Le premier acquit les terrains destinés à accueillir le couvent, dont il devint plus tard prieur. En 1329, une nouvelle église fut construite au même endroit, où, jusqu’en 1280, s’étaient établis les frères Sachets (Frères de la Pénitence de Jésus-Christ), ordre supprimé à cette époque. En raison de la proximité de la paroisse Saint-Genès, existant depuis le VIIᵉ siècle sous le vocable de Saint-Symphorien, les Carmes durent affronter l’opposition du clergé paroissial. Cette situation leur causa de nombreuses difficultés, parfois violentes, qui se prolongèrent jusqu’au milieu du XVᵉ siècle.

La construction de l’église conventuelle se poursuivit longtemps et sa consécration n’eut lieu qu’en 1472. Le couvent fut supprimé à la Révolution, et en 1791 il devint propriété publique. L’église, à nef unique avec des chapelles latérales, est la seule partie conservée de l’ancien ensemble monastique et présente la structure caractéristique des ordres mendiants. Après la disparition de l’ancienne église paroissiale Saint-Genès pendant la Révolution, celle des Carmes en reprit la fonction et en adopta aussi le vocable.

- BOUILLET, Jean-Baptiste (1840). Église de St-Genès-les-Carmes de Clermont et ses vitraux. Tablettes historiques de l'Auvergne, vol. 1. Cletmont-Ferrand: Perol

- BOURGUIGNON, Claire (2019). Architecture et décor des couvents mendiants dans le Massif central. Monastères et couvents de montagne. París: Comité des travaux historiques et scientifiques

- TARDIEU, Ambroise (1870). Histoire de la ville de Clermont-Ferrand. Moulins: Desrosiers

L’abbaye cistercienne de Montpeyroux fut fondée en 1126 par Foulques de Jaligny, seigneur de Puy-Guillaume, avec l’intervention de l’abbaye de Bonnevaux (Isère). Le fondateur céda les terres nécessaires à la nouvelle communauté et entreprit sa construction. Le premier abbé connu de cette maison fut Johannes. En 1137, le monastère bénédictin de Notre-Dame de Bellaigue s’intégra à l’ordre cistercien et se plaça sous sa dépendance. En 1175, l’église abbatiale fut consacrée par l’évêque Ponce de Polignac, ancien abbé de Clairvaux (Aube).

Filiation de Montpeyroux

Selon Originum Cisterciensium (L. Janauschek, 1877)Au XVe siècle, le monastère subit une occupation et un pillage, obligeant les moines à fuir temporairement. En 1685, il fut gravement endommagé par un incendie, et lorsque survint la Révolution, les travaux de reconstruction n’étaient pas encore achevés. Il conserve encore des vestiges architecturaux médiévaux, ainsi que des bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles.

Armorial général de France (XVIIIe siècle)

Bibliothèque nationale de France

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BRANCHE, Dominique (1842). L'Auvergne au moyen âge. Monastères. Vol. 1. Clermont-F.: Thibaud-L.

- DU TEMS, Hugues (1775). Le clergé de France, vol. III. París: Brunet

- JANAUSCHEK, Leopoldus (1877). Originum Cisterciensium. Vol. 1. Viena

- MATUSSIÈRES, A. (1850). Notice sur l'abbaye de Montpeyroux. Annales scientifiques, littéraires et industrielles de l'Auvergne, vol. 23

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

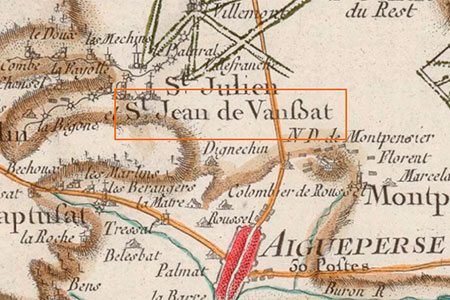

Celsinianum / Soucilanges / St-Pierre-St-Paul de Sauxillanges

(Sauxillanges, Puy-de-Dôme)

Le monastère de Sauxillanges aurait été fondé en 927 par le comte Acfred d’Aquitaine, à l’endroit où l’un de ses prédécesseurs, Guillaume Iᵉʳ, avait déjà établi une église. Ce premier établissement monastique était sans doute une communauté de chanoines réguliers, mais vers le milieu du même siècle, il devint une maison clunisienne. La première mention de ce lien date de 944, et il est probable que l’incorporation à Cluny eut lieu sous l’épiscopat d’Étienne II, évêque de Clermont entre 942 et 984.

Sauxillanges devint l’un des monastères les plus importants d’Auvergne, avec une communauté nombreuse, bien qu’à partir de 1062 il prit le rang de prieuré. L’église fut consacrée en 1095 par le pape Urbain II. À partir de 1483, la maison fut dirigée par des prieurs commendataires et, aux siècles suivants, entra en déclin. Les moines de Cluny occupèrent les lieux jusqu’à la Révolution. À partir de 1840, il servit d’établissement d’enseignement, fonction qu’il conserva jusqu’en 1904. Aujourd’hui, les rares vestiges du monastère sont privés. On conserve quelques éléments d’époque romane, mais la plupart des restes datent des XVe et XVIe siècles. On peut notamment voir une partie du cloître et la chapelle priorale dite Notre-Dame du Bois.

- BEAUNIER, Dom (1912). Abbayes et prieurés de l'ancienne France. Vol. 5. Bourges. Abbaye de Ligugé

- BERGER, Jean; i altres (2022). Une refondation de l’évêque d’Auvergne Étienne II en Lembron et l’implantation des clunisiens en Auvergne à Sauxillanges: un dossier documentaire complexe. Éditions de la Sorbonne

- BUC, Philippe (1998). Les débuts de Sauxillanges : à propos d’un acte de 927. Bibliothèque de l'école des chartes, vol. 156

- COSSE, Étienne-Joseph (1857). Souvenirs de voyage, ou Les vacances en Auvergne : itinéraire du Puy-de-Dôme. Clermont-Ferrand: Thibaud

- DONIOL, Henri; ed. (1861). Cartulaire de Sauxillanges. Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, vol. III. Clermont-Ferrand: Thibaud

- SAINT-MAUR, Congregació de (1720). Gallia Christiana in provincias ecclesiasticas distributa. Vol. 2. París: Typographia Regia

Détail de Carte générale de la France

Cassini de Thury (1776)

Bibliothèque nationale de France

Il s’agit d’un ancien monastère fondé par saint Brachio (ou Braque, † 576), disciple de saint Émilien ermite. Brachio reçut en donation des terres à Vensat, où il fit construire un monastère dédié à saint Saturnin. Il fonda également deux autres monastères près de Tours et participa à la réforme de l’abbaye de Menat, fondée peu auparavant et alors en déclin en raison d’un relâchement des mœurs.

Par la suite, Saint-Saturnin de Vensat devint un prieuré dépendant du monastère de Menat. L’église monastique était en mauvais état au XIXᵉ siècle et fut reconstruite à côté de l’ancienne ; elle portait alors déjà le vocable de Saint-Jean.

- BRANCHE, Dominique (1842). L'Auvergne au moyen âge. Monastères. Vol. 1. Clermont-F.: Thibaud-L.

- LONGNON, Auguste (1878). Géographie de la Gaule au VIe siècle. París: Hachette

- MITTON, F. (1935). Église de Menat. Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais. Vol. 38

- ROUGEYRON, Guillaume (1858). Histoire et légendes de l’abbaye de Menat. Clarmont: L. Catholique